Chapitre 5

Une œuvre littéraire

Naissance d’un “récit d’industrie”

Si les auteurs de la commande s’attendaient plutôt à un roman, Goux leur a finalement proposé un ouvrage littéraire très singulier et divers, empruntant partiellement à la forme du journal intime tout en jouant sur la fiction, et revendiquant parallèlement une vraie valeur historique.

Les modèles littéraires

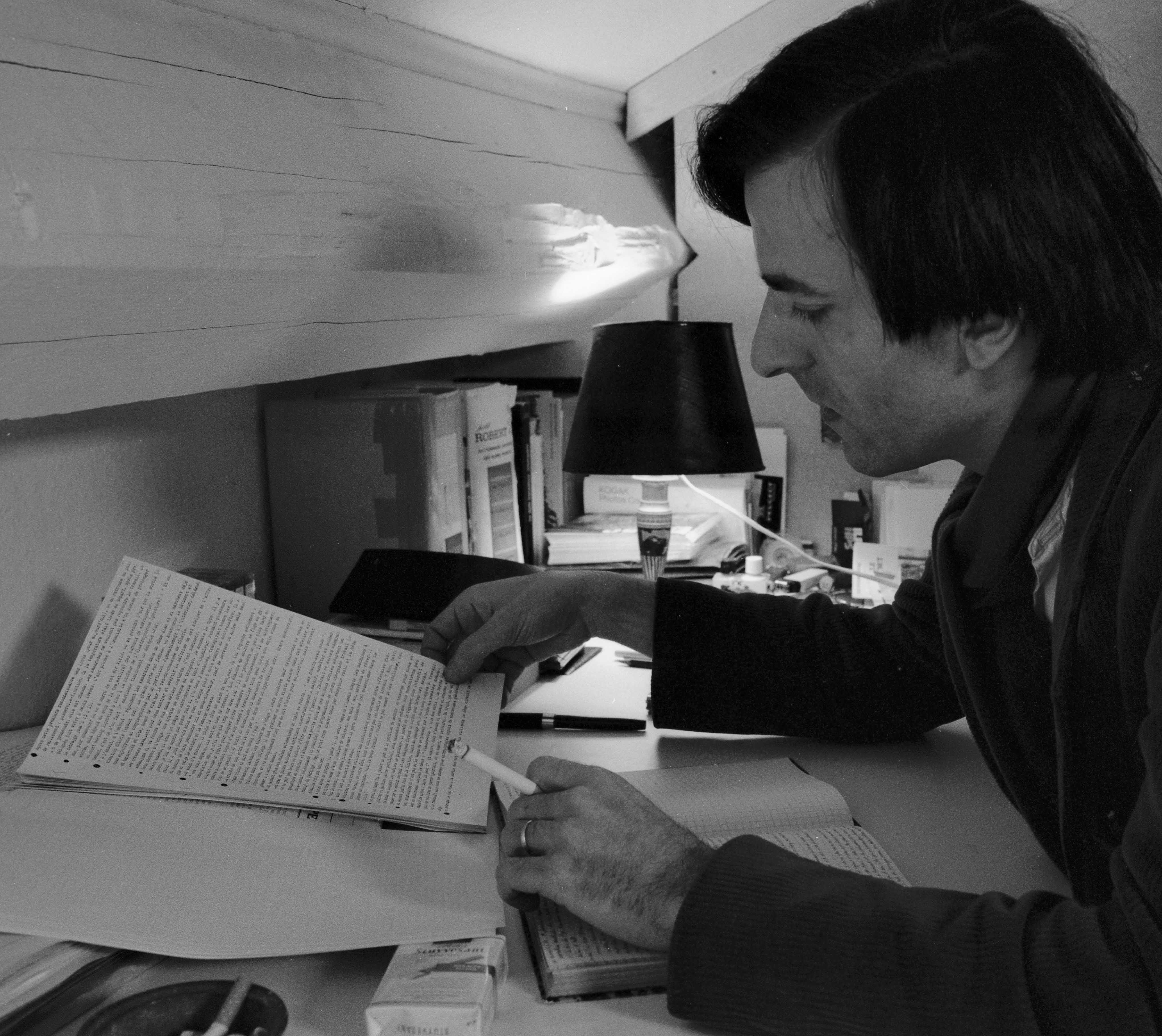

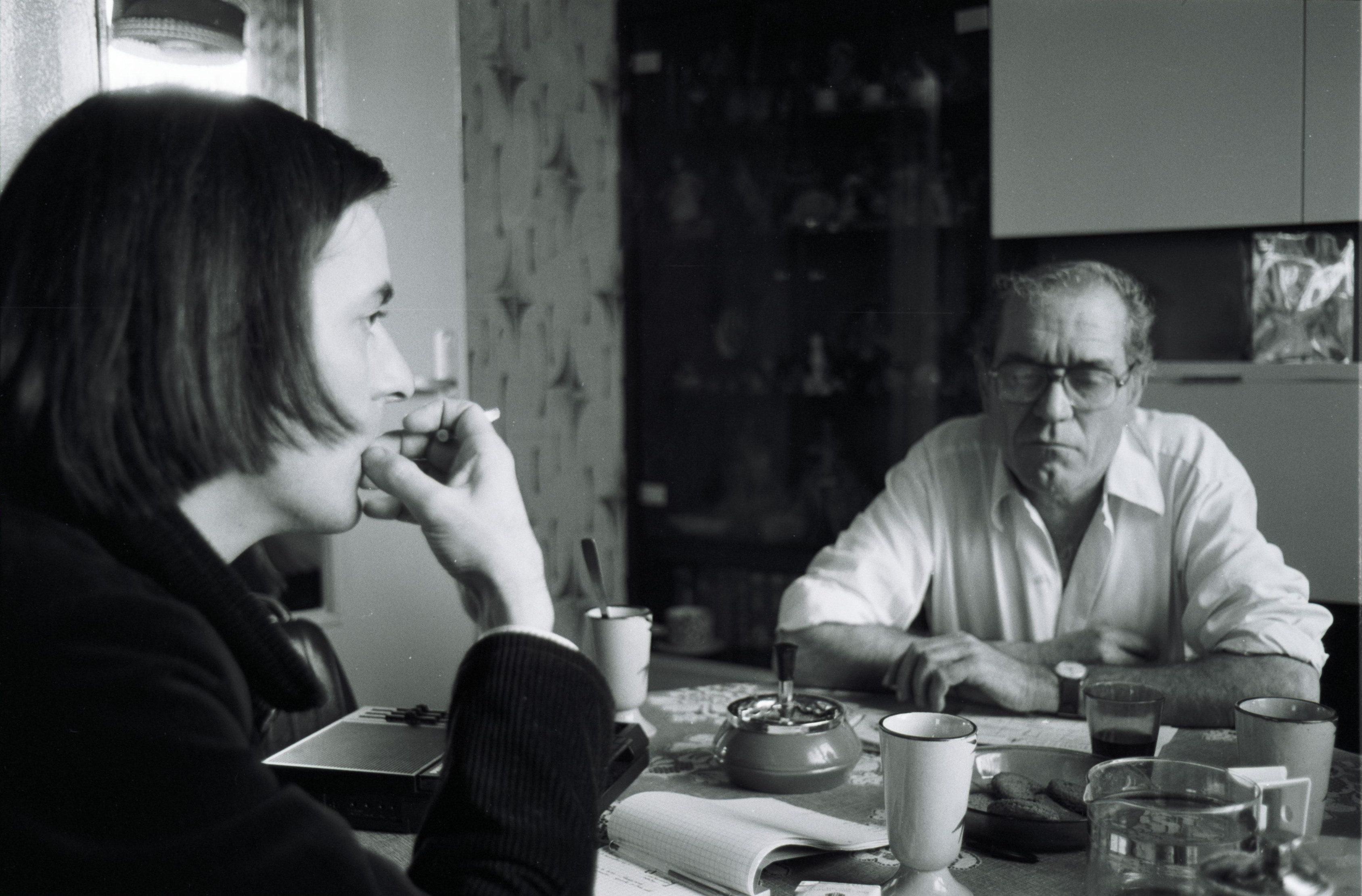

Dans la logique de la commande qui lui avait été passée par la Cité, Jean‑Paul Goux a d’abord « accumulé les matériaux d’un livre qu’[il] pensai[t] devoir être un roman ».

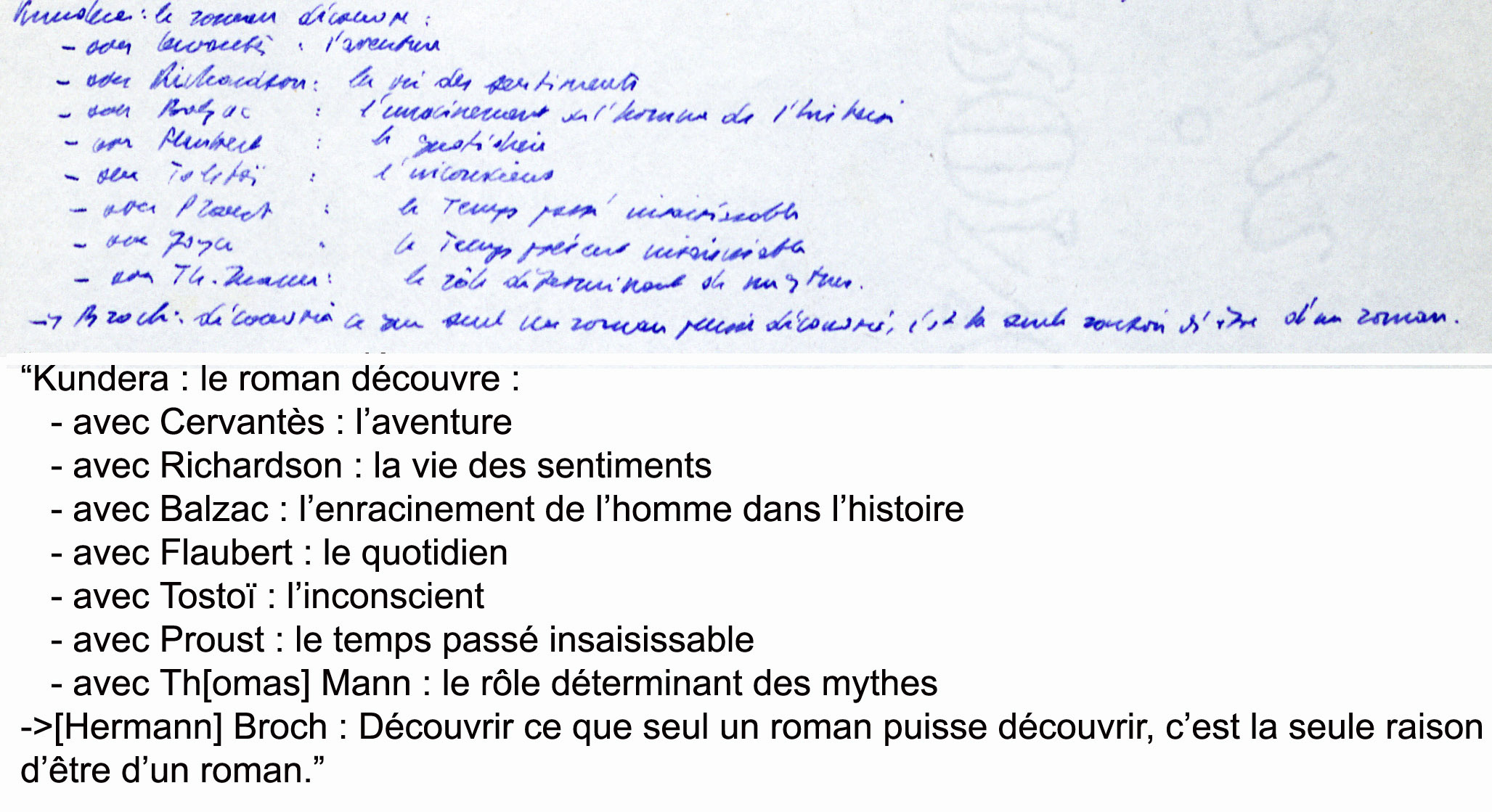

Si le résultat final est bien différent, la dimension proprement littéraire reste primordiale. Dans ses documents préparatoires, Goux note, avant même sa venue à Montbéliard, tout un ensemble de références romanesques, à partir de sa lecture de L’Art du roman de Milan Kundera :

Notes manuscrites © Fonds Goux, GOU 03 E 0034

L’ouvrage lui-même s’interroge régulièrement de l’intérieur sur sa propre forme. La première partie mentionne, en exemples, les entreprises passées de « Von Arnim, Brentano, Grimm, Herder », de Michelet, ou de Chateaubriand avec les Mémoires d’outre‑tombe. Elle convoque également les œuvres de fiction de Novalis, de Zola ou de Gabriel García Márquez.

La présence de ces modèles est aussi implicite dans le corps du texte :

- les titres des chapitres « Du côté de Beaulieu », « Du côté de Beaucourt », « Du côté de Béthoncourt », etc., font inévitablement penser à Marcel Proust et à la Recherche du temps perdu. Or, l’ouvrage de Goux est, à sa façon, une recherche du temps perdu ;

- la formulation de sections avec de courts résumés introduits par la formule « Où l’on voit que… » rappelle certains romans anciens ou populaires, à l’instar de Don Quichotte de Cervantès ;

- quant au dernier chapitre, « Je me souviens », il s’inspire indubitablement de Georges Perec, auteur de Je me souviens. « À la manière de… » note Goux au début de la page du manuscrit.

La forme du journal intime

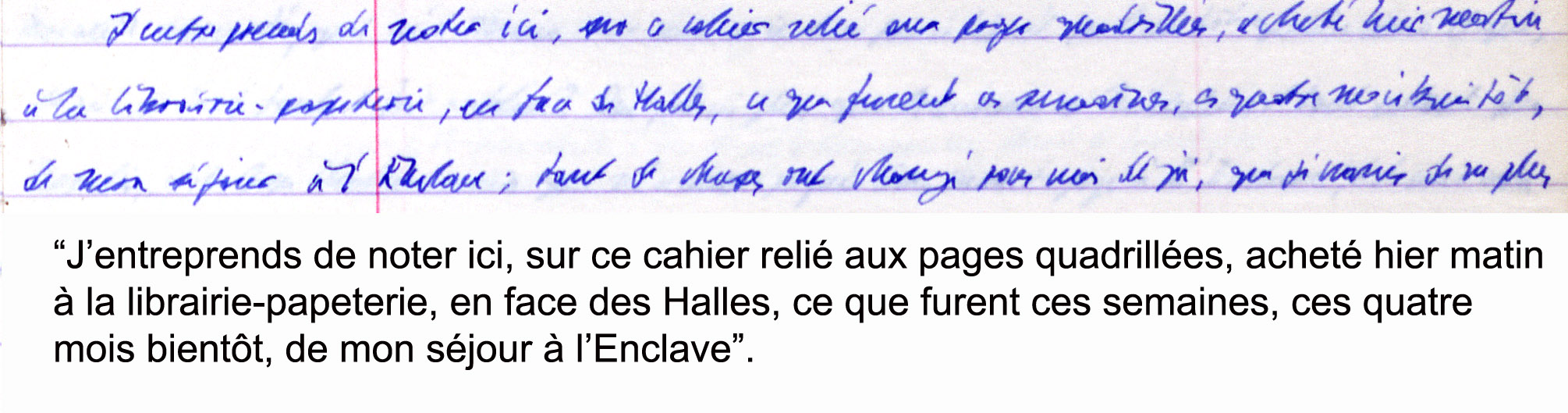

Le « Journal » constitue la – brève – première partie de l’ouvrage. C’est la partie littérairement la plus élaborée. Goux projette sa propre situation dans un univers fictionnel : le narrateur n’est pas un romancier, professeur de lettres, mais un étrange « Docteur en archéologie générale » embauché par un mystérieux « Conseil des Doctes », transposition fantasmatique de la Cité. Quand on lit, dans le document original, la référence autotélique à l’achat d’un cahier relié « aux pages quadrillées » sur lequel le narrateur tient régulièrement son « Journal », le support est bien un cahier, mais sans quadrillage.

Notes manuscrites © Fonds Goux, GOU 03 E 0006

Dans ses notes préparatoires, Goux mentionne le modèle qui l’a inspiré : le roman L’Emploi du temps (1956) de Michel Butor, construit sur le principe d’un journal intime organisé chronologiquement, mais dont la matière est décalée : les événements rapportés sont antérieurs de plusieurs mois à la date d’écriture mentionnée.

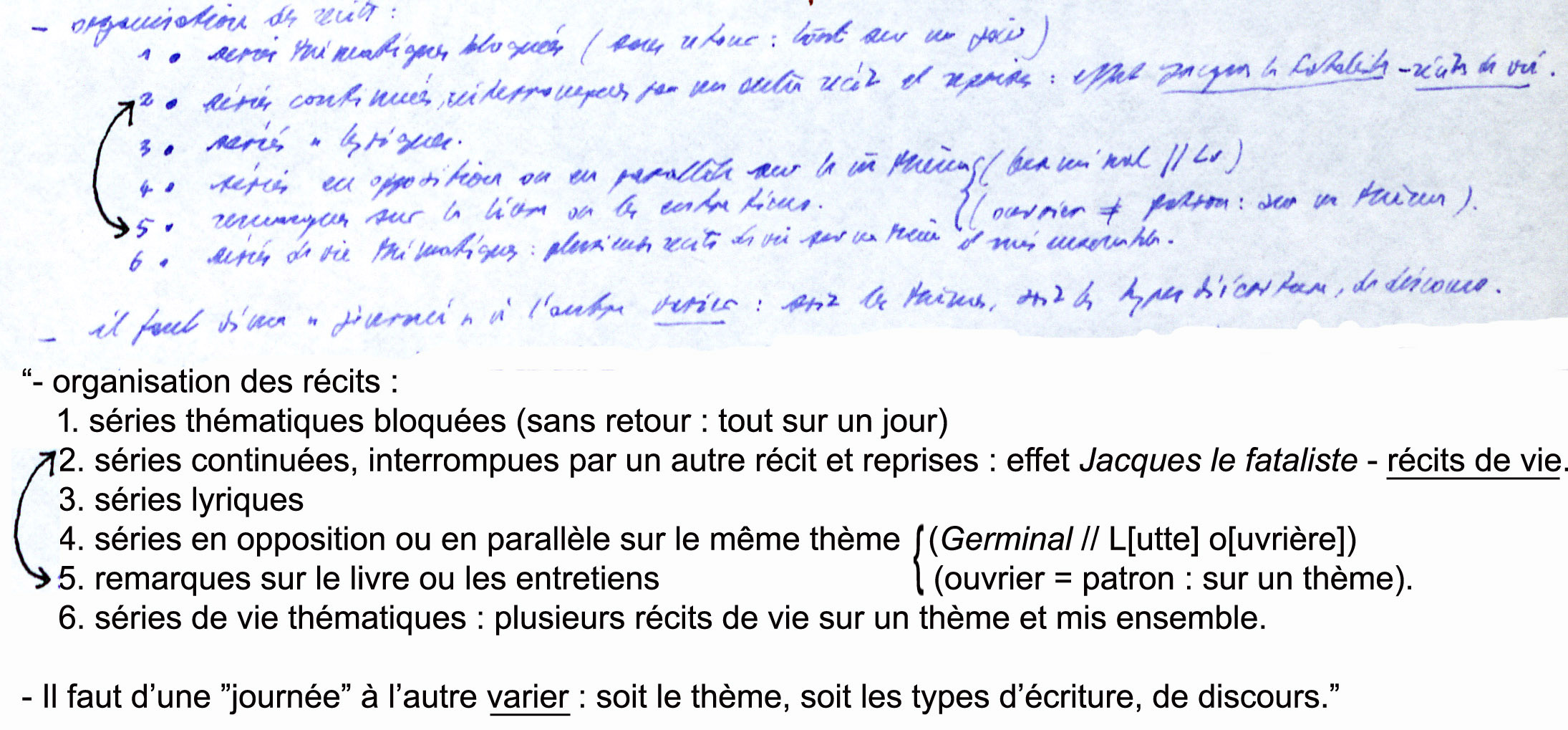

Notes manuscrites © Fonds Goux, GOU 03 E 0019

Daté du 16 juillet 1984, le début du « Journal » renvoie à l’arrivée du narrateur au mois d’avril. Ce décalage donne un poids particulier au temps et introduit toute la problématique de ces « mémoires ». Initialement, il était prévu que « ce journal constitu[e] les Mémoires de l’Enclave ». Il a ensuite été ramené à la première partie. Jusqu’au tapuscrit, ce « Journal » introduisait une part de vie intime du narrateur ; Goux l’a finalement supprimée en la barrant.

Page 42 de la dactylographie des Mémoires de l’Enclave © Fonds Goux, GOU 02 01 0048

Fiction et vérité

Cette présence d’une mise en scène fictionnelle peut surprendre dans le cadre d’un ouvrage qui cherche à transmettre une vision authentique du passé. Cependant, cette transmission n’est possible que par le biais d’une élaboration littéraire : « La littérature supplée à ce défaut qui fait une impossibilité à l’homme de se faire entendre partout et éternellement. » (chap. XXIII). Goux considère ainsi certains tracts syndicaux anciens non comme des documents d’archives appartenant à l’Histoire, mais comme des textes authentiquement littéraires parce qu’ils ont gardé la force d’être aujourd’hui entendus et partagés, là où un texte sur les usines Peugeot, pourtant signé du romancier Pierre Mac Orlan, a perdu toute valeur. « La littérature n’est pas toujours où l’on croit la trouver. » Les jeux retors de décalages et ces trucages participent d’une mise en forme qui est la garante paradoxale de la vérité du récit. Tout vrai discours historique est le produit d’une élaboration littéraire consciente.

Écrit par Pascal Lécroart

Droits photographiques : Fonds Archives Goux

Suggestions

CHAPITRE 4

Enquête sur la mémoire collective

CHAPITRE 6

La structuration des Mémoires