Chapitre 4

Enquête sur la mémoire collective

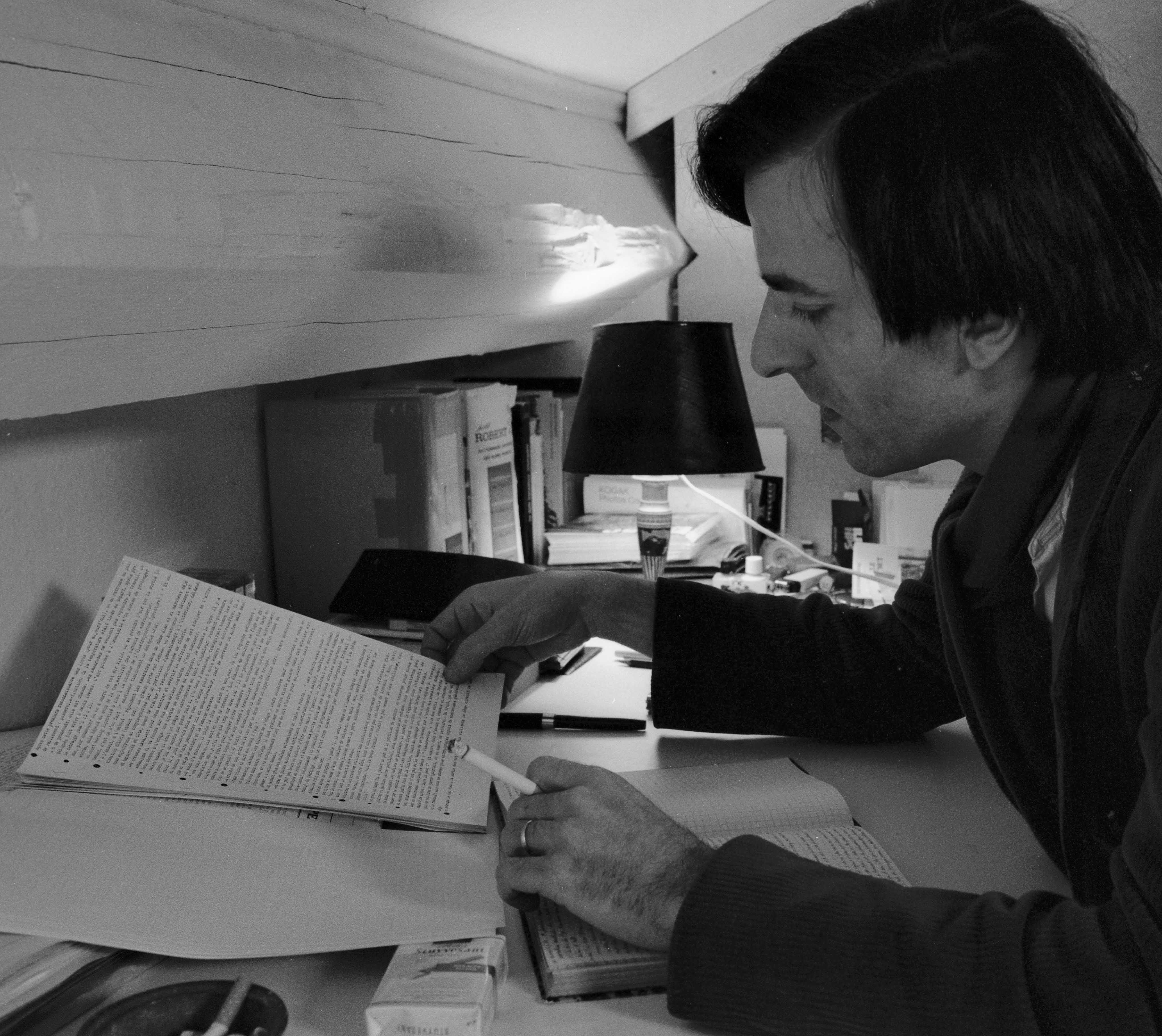

Le travail de documentation mené par l’écrivain

Pendant sa résidence, Jean-Paul Goux a longuement travaillé sur des ouvrages et des archives, tout en menant de très nombreux entretiens, multipliant les rencontres avec des ouvrières et des ouvriers, qu’ils soient à la retraite ou toujours actifs et engagés dans leur activité professionnelle.

Garder la trace de ce qui disparaît

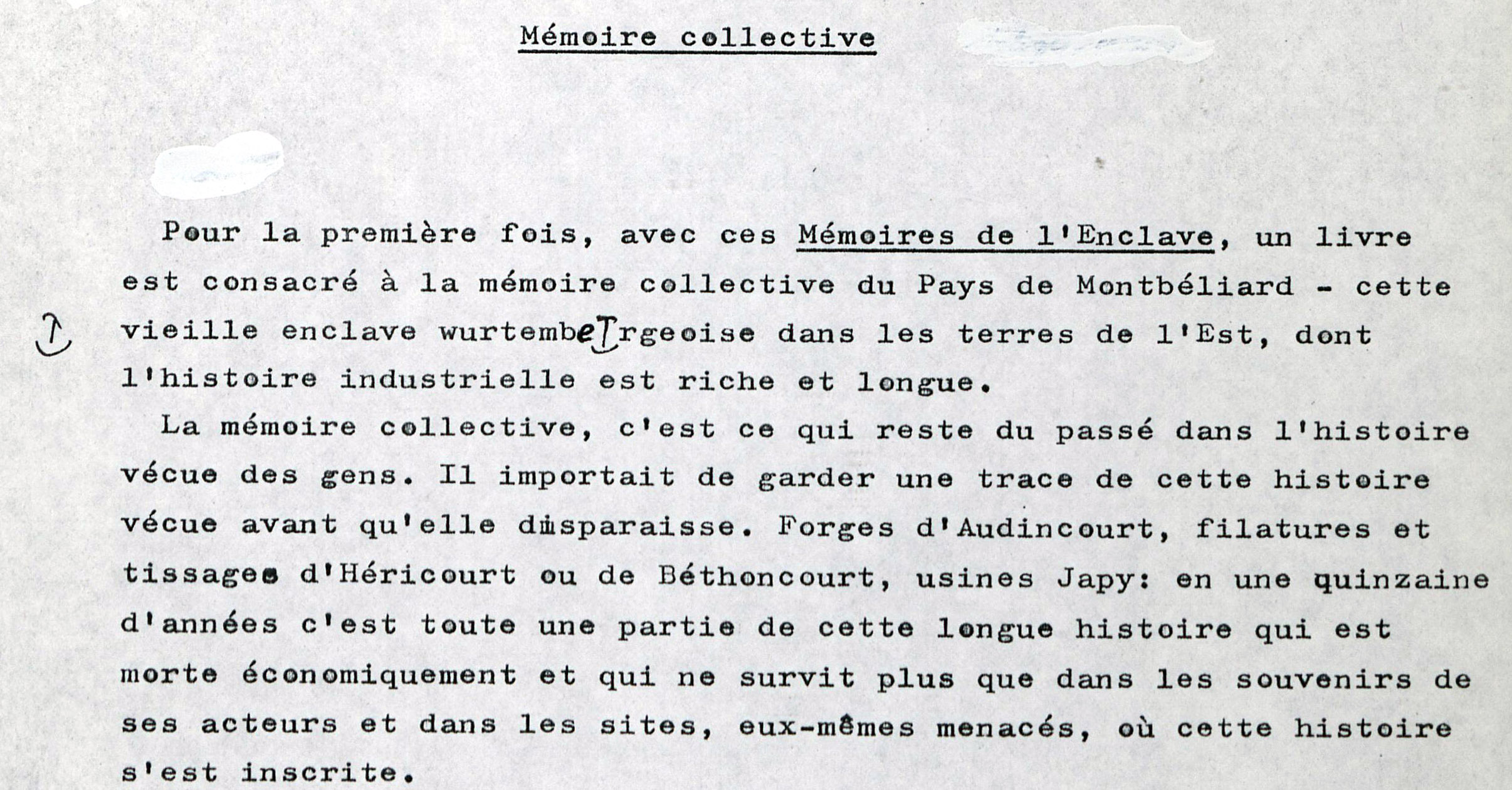

Le projet de Jean-Paul Goux a pour objet la mémoire collective du pays de Montbéliard, définie comme « ce qui reste du passé dans l’histoire vécue des gens ». Celle des habitants de l’Enclave a été marquée par l’expérience du travail dans des industries progressivement disparues au profit des usines Peugeot qui concentrent désormais l’essentiel de l’activité. L’enquête porte sur ce que « fut ce passé dans l’histoire vécue des gens qui travaillèrent aux usines Peugeot », mais aussi sur l’histoire présente, soulignant le jeu entre plusieurs temporalités qu’il s’agira de traduire dans une forme littéraire.

Texte dactylographié « La mémoire collective » © Fonds Goux, GOU 04 B 08 0015

Dans une conférence donnée en 2017 à propos de Mémoires de l'Enclave, il développe une belle comparaison qui explicite sa vision romantique de la mission à réaliser : « je me représentais le travail que j’avais à faire à la manière de ces musiciens du début du XIXe siècle qui, dans l’Europe entière, allaient recueillir les mélodies populaires en train de disparaître, ou à la manière de ces écrivains de l’Allemagne romantique, Grimm, Herder, Brentano, von Arnim, allant recueillir les traces de cette culture populaire où ils voyaient la source d’une culture nationale »

Les sources d’une enquête

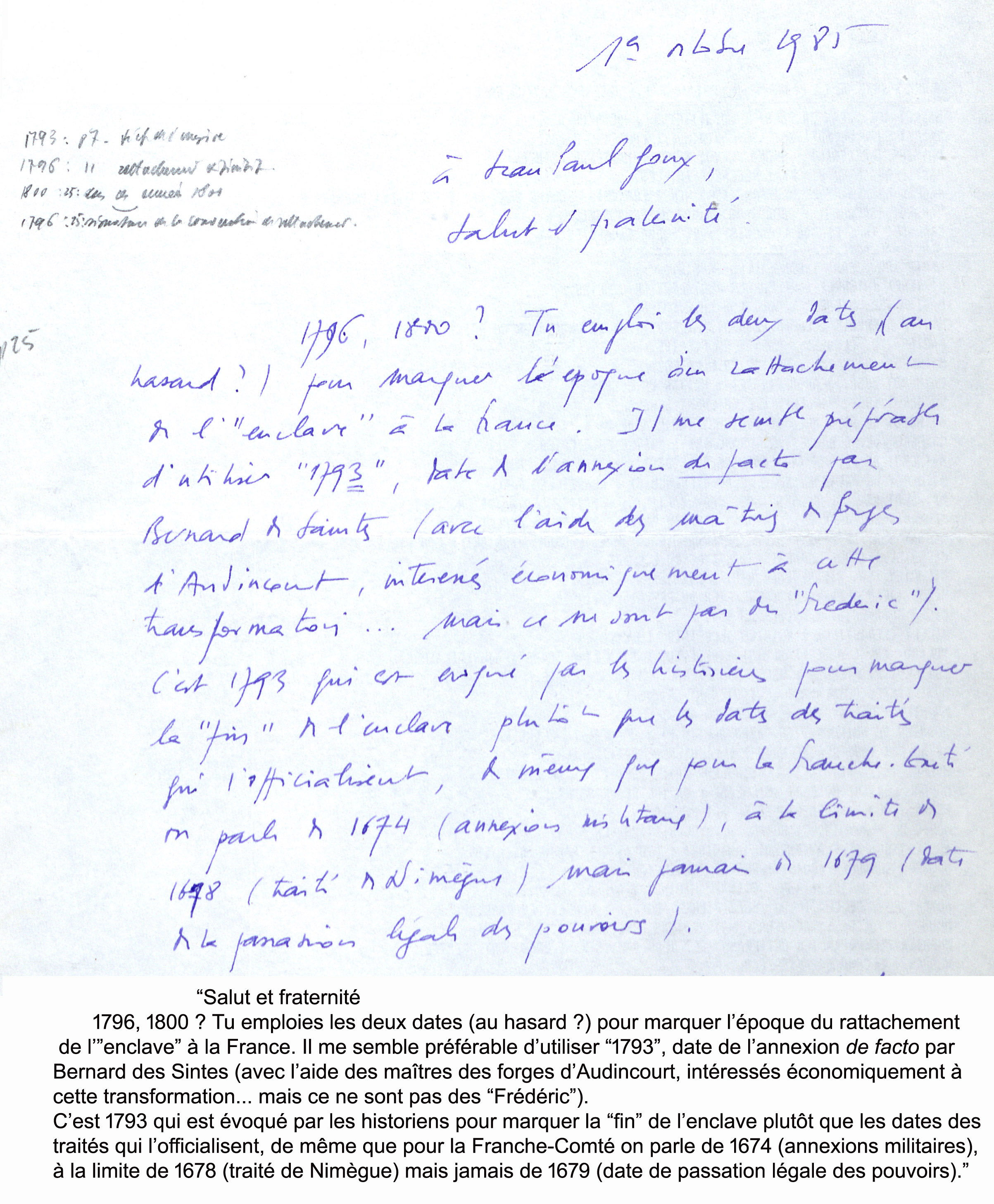

Extérieur au monde qu’il découvre, Goux collecte des documents susceptibles de lui donner accès au passé de l’Enclave et de mieux comprendre les déterminismes qui pèsent sur les ouvrières et les ouvriers. Il se rend aux archives de Montbéliard, de Belfort et dans les archives Peugeot où il recueille l’avis de spécialistes de l’histoire régionale. François Lassus l’aide par exemple à préciser la date exacte de rattachement de l’Enclave à la France, en 1793.

Lettre de François Lassus à Jean-Paul Goux (1er octobre 1985) © Fonds Goux, GOU 04 B 0072

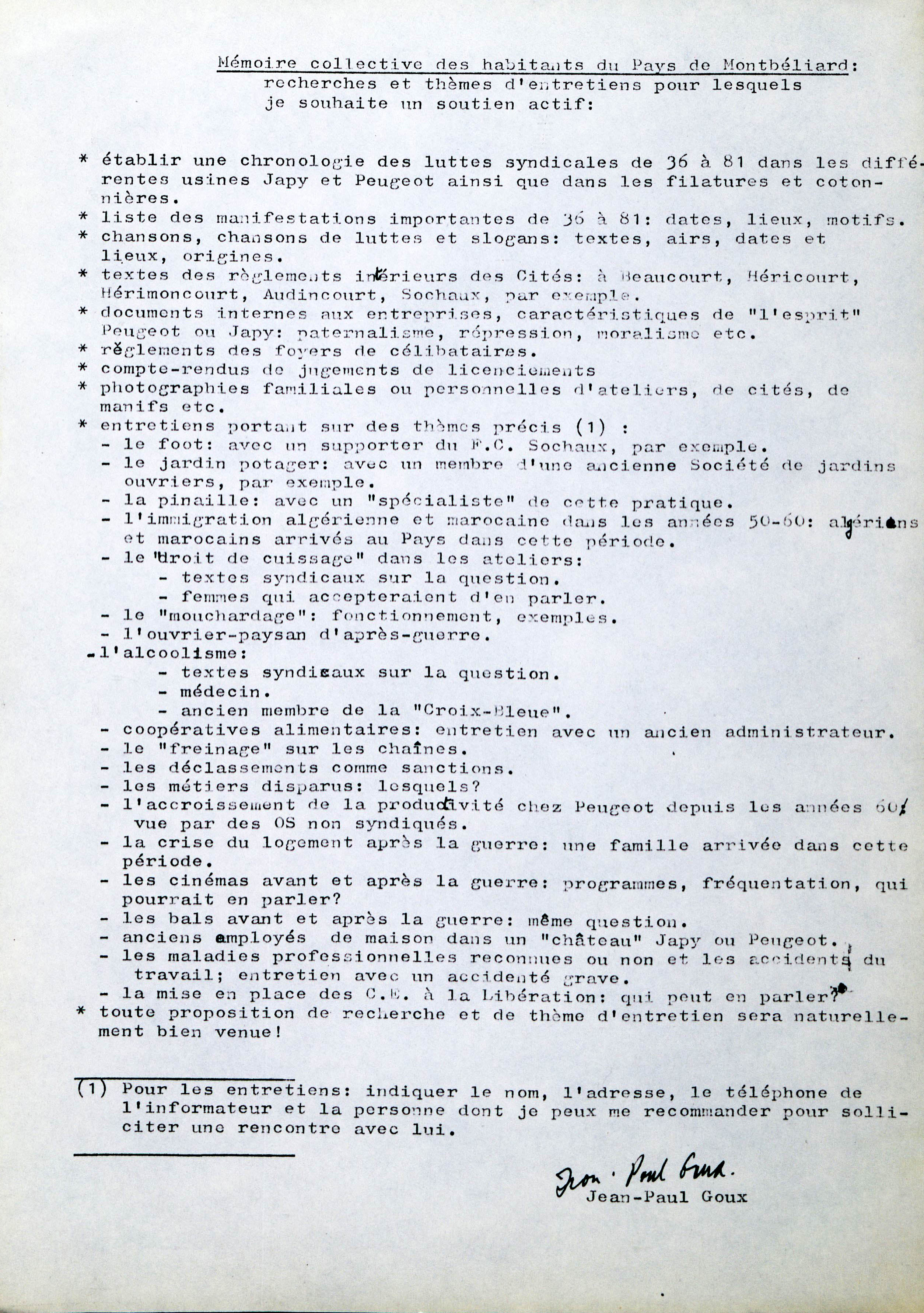

Il accumule une précieuse documentation écrite sur le paternalisme comme système d’encadrement des individus et sur les luttes syndicales, de 1936 à 1981. Ces documents donnent accès à une réalité dont l’écrivain découvre la complexité. Ils « révèlent autant la volonté patronale de tout contrôler, que les violences, les craintes, la complaisance, la fascination ouvrière à son égard » écrit Goux. L’approche de l’écrivain se caractérise par le rejet de tout manichéisme, de toute vision réductrice d’un rapport de domination dont il dévoile ainsi, avec d’autant plus de force, la puissance et la violence inhérente.

Redonner la parole aux sans-voix

Note dactylographiée (extrait) © Fonds Goux, GOU 03 E 0029

Le milieu des années 1980 est marqué par la vogue des récits de vie en milieu populaire, qu’il s’agisse des paysans dans un monde rural en voie de disparition, ou des ouvriers dont plusieurs autobiographies sont éditées ou rééditées entre le milieu des années 1970 et le milieu des années 1980 par l’éditeur François Maspero ou par Jean Malaurie dans la collection "Terre humaine" (Plon). Il s’agit alors de donner une place à ceux dont la parole avait été confisquée, comme dans Lucas, serrurier (1976), un des jalons évoqués par Goux dans la généalogie des Mémoires de l’Enclave.

L’histoire orale est par ailleurs en plein essor au cours des années 1980, grâce aux travaux pionniers d’historiens comme Alain Corbin et Philippe Joutard. Les sciences sociales précisent alors les méthodes de l’enquête orale à laquelle Goux, a recours afin d’élargir le champ de ses sources.

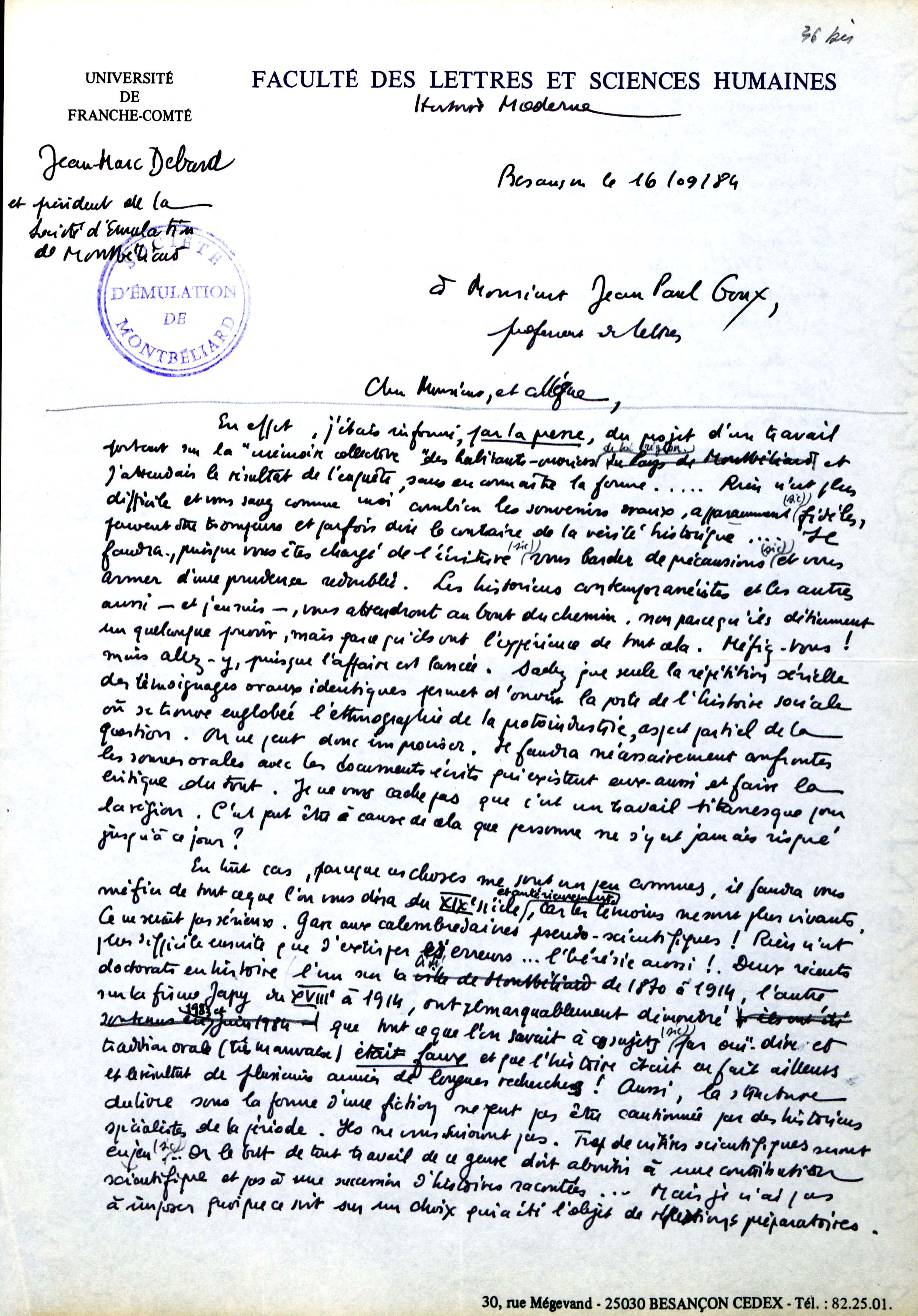

Lettre (extrait) de Jean-Marc Debard à Jean-Paul Goux (16 septembre 1984) © Fonds Goux, GOU 03 05 0026

Tous les aspects de la vie quotidienne, du travail et des loisirs sont abordés au cours de 110 heures d’enregistrement, qui font bien plus qu’enrichir le corpus documentaire. Ils en constituent le cœur, de par « la force, la valeur intrinsèque des entretiens – les voix, le ton, le récit oral », comme le précisera Goux.

La place prise par le témoignage oral dans le projet laisse néanmoins sceptiques quelques-uns. Ainsi, l’historien Jean-Marc Debard met en garde contre les « calembredaines pseudo-scientifiques », manifestant un dédain positiviste, non seulement vis-à-vis des sources orales, mais aussi d’un travail mené par un écrivain qui ne saurait, selon lui, rivaliser avec le travail « scientifique » de l’historien.

Écrit par Odile Roynette

Droits photographiques : Fonds Archives Goux

Suggestions

CHAPITRE 3

Discours du Maître, traces des luttes

CHAPITRE 5

Une œuvre littéraire