Chapitre 2

Du côté de l'Enclave

Géographie d’un territoire industriel

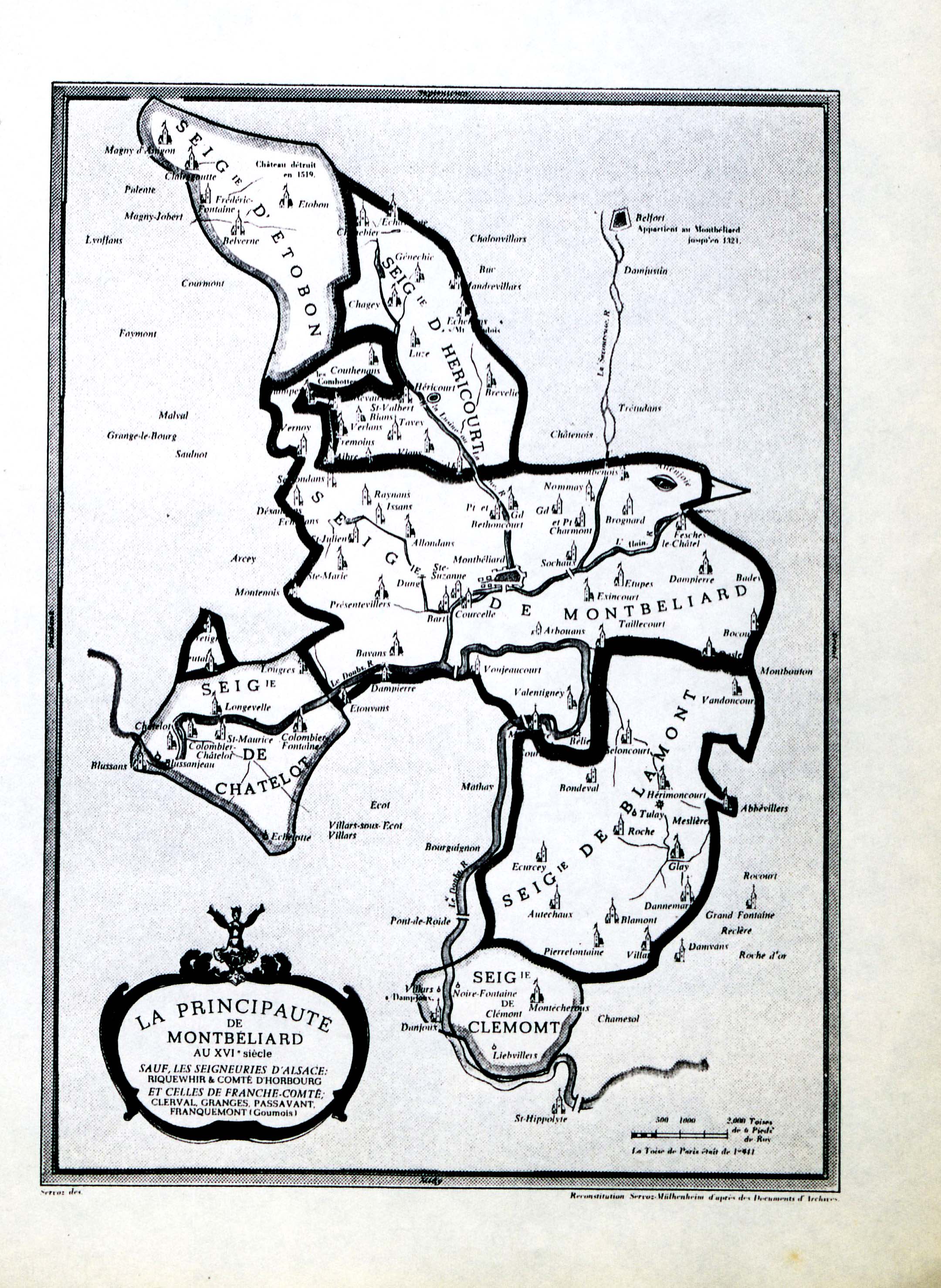

Façonné par l’activité industrielle, le Pays de Montbéliard, ancienne enclave germanique et protestante sur le territoire français, prend, chez Goux, le seul nom d’ ”Enclave”, ce qui lui confère une dimension quasi mythique et légendaire.

Géographie de l’Enclave

Reconstitution Serroz-Mülhenheim d’après des documents d’archives © Fonds Goux, GOU 04 D 0004

Les chapitres d’entretiens, qui constituent environ la moitié du volume des Mémoires de l’Enclave, portent souvent le titre du lieu de travail et de vie des enquêtés : « Du côté de Beaucourt », « Du côté d’Héricourt ».

Jean-Paul Goux est très attentif aux configurations spatiales et aux noms de lieux, à ce qu’ils révèlent des relations et des pratiques sociales. Le livre s’ouvre sur le dessin en forme d’oiseau d’un territoire, qui reprend une carte ancienne.

Il l'appelle l'Enclave

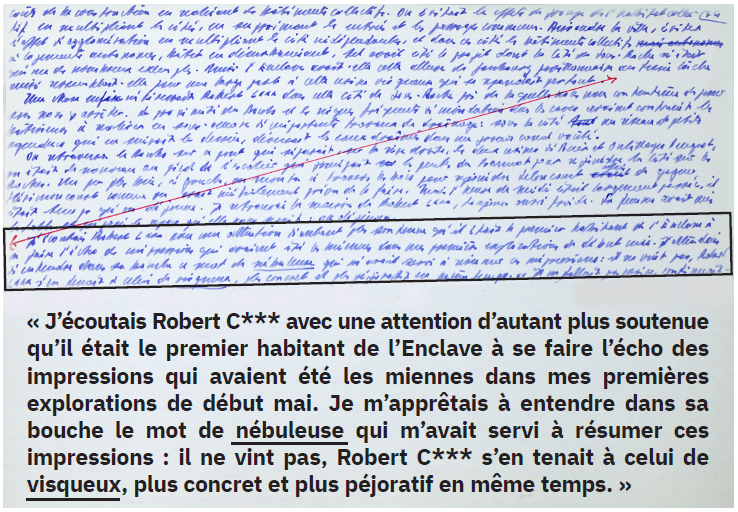

Enclave et nébuleuse

Manuscrit des Mémoires, Chap. IV « La Bastille » © Fonds Goux, GOU 03 05 0020

Le pays de Montbéliard, « que la géographie voue au passage et que l’histoire constitue en monde clos » (Mémoires, p. 21), a été une principauté wurtembourgeoise dont le rattachement définitif à la France date de 1793 seulement, et une enclave religieuse luthérienne en terre catholique.

C’est surtout une enclave économique où l’activité des forges est présente dès le XVIIe siècle, et que de grandes familles tiennent sous leur emprise tout au long des XIXe et XXe siècles, en employant la population dans les industries mécaniques et textiles, avant l’ère de l’automobile.

« Au niveau du pays, j’avais imaginé une espèce d’enclave, de monde clos, et en fait je l’ai trouvé ! Mais contradictoirement, j’ai aussi découvert un univers très éclaté, une nébuleuse, des mondes juxtaposés mais isolés […], espaces urbains aux constructions anarchiques, mode de vie des gens très autonomisé » (L’Est Républicain, 7 octobre 1984). Dans cette interview, comme dans son livre, Jean-Paul Goux utilise l’image de la nébuleuse pour désigner l’« agrégat confus », le « paysage indéchiffrable » (Mémoires, p. 73) qui traduit les intentions des « bâtisseurs d’industrie » : « dissoudre la ville ». Dès lors le « Pays de Montbéliard prend des allures de faubourg pavillonnaire », écrit François Moulin de L’Est Républicain qui consacre une série d’articles au livre à sa sortie en 1986.

Cimetière ou conservatoire

Usine d’Héricourt (1984) © Fonds Goux, GOU 05 01 0031

Usine de Fesches-le-Châtel (1984) © Fonds Goux, GOU 05 03 0027

« L’Enclave est aujourd’hui tout entière dominée par l’activité des usines Peugeot : histoire présente qui pousse dans l’oubli l’histoire passée » (Plaquette accompagnant la 1re édition, 1986).

En 1984-85, les traces de cette histoire passée, de cette « diversité économique » révolue, ce sont d’une part les « cimetières d’usines », « de foyers » ; d’autre part les cités ouvrières anciennes plus ou moins bien entretenues qui donnent l’impression que rien n’a changé depuis plusieurs générations. Les vieux bâtiments, industriels ou d’habitation, semblent voués à la destruction ou à la muséification.

Carte postale « Le Grand Charmont - Les Fougères - Montbéliard » envoyée par Hubert Truxler (1985) © Fonds Goux, GOU 04 B 01 0003

Habitations d’Héricourt (1984) © Fonds Goux, GOU 05 01 0011

« J’accumule […] les photos d’usines abandonnées, de maisons, de cités, de pierres tombales, de plaques émaillées, de potagers et de rues » (Mémoires, p. 37). Les photographies, prises par l’écrivain et évoquées dans son « Journal » en première partie des Mémoires de l’Enclave, témoignent de l’abandon de pans entiers d’activités, mais aussi des vestiges du modèle qui structure l’espace des vies ouvrières, à travers son habitat en cités, et l’organisation de sa consommation comme de ses loisirs. En ce sens, le paysage est un conservatoire qui porte « les marques successives du pouvoir qui l’a […] modelé » (Mémoires, p. 186).

« L’Enclave pour Jean-Paul Goux désigne aussi le territoire du patronat […]. Tout au long du XIXe siècle celui-ci a déployé un paternalisme [...] qui n’a pas disparu avec la fin de la 2e guerre mondiale mais a pris des formes nouvelles » (Libération, juillet 1986). Il produit une violence latente.

Écrit par Odile Roynette

Droits photographiques : Fonds Archives Goux

Suggestions

CHAPITRE 1

Une commande de la cité

CHAPITRE 3

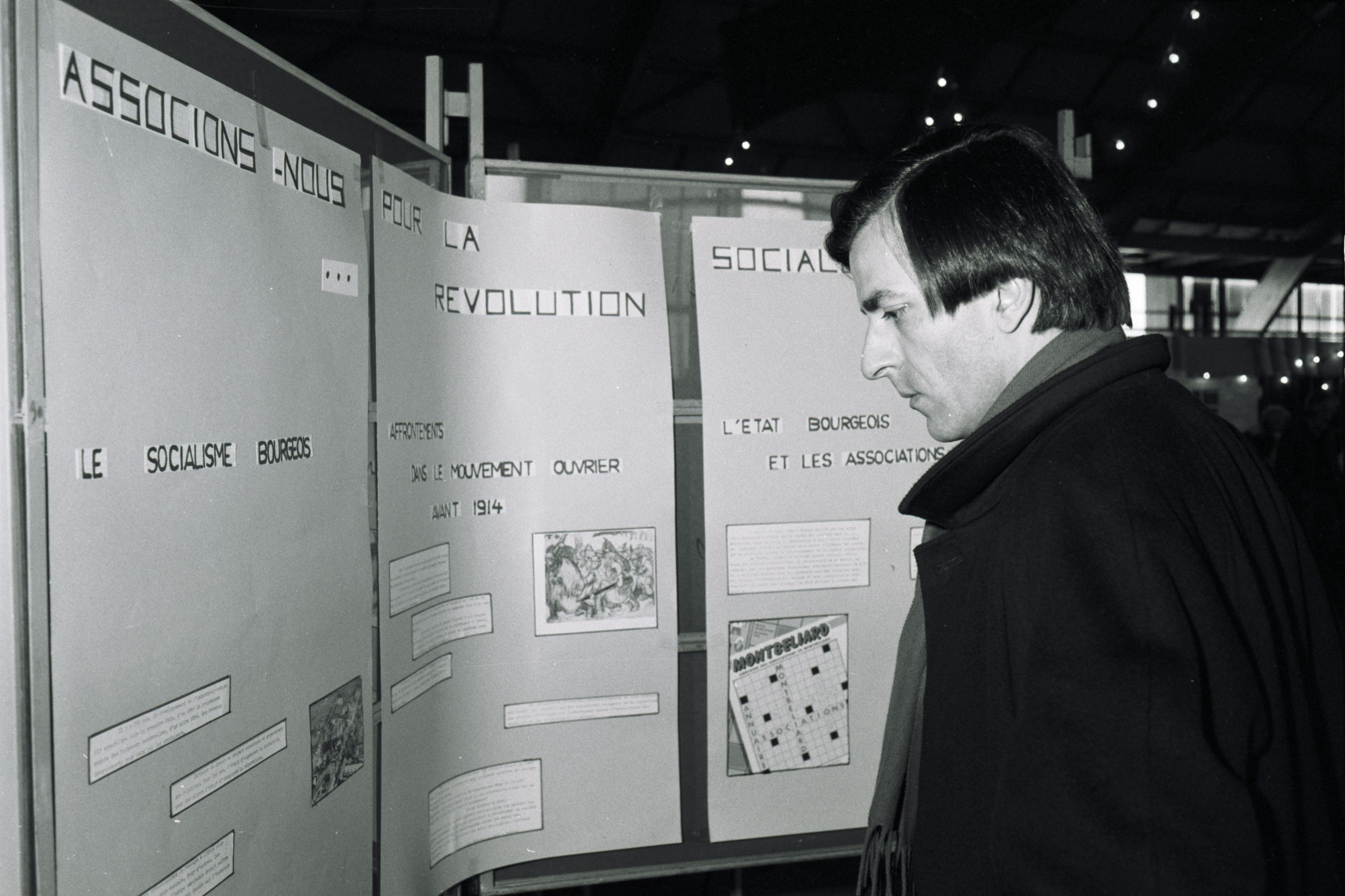

Discours du maître, traces des luttes